고대 중국의 참호전

작성자 정보

- 바람의미로 작성

- 작성일

컨텐츠 정보

- 446 조회

- 목록

본문

보통 "공성전"이라고 하면 이런 장면이 떠오를 것이다.

수비측은 크고 단단한 요새에 틀어박혀서, 1년이고 10년이고 버티고, 공격측은 성 주변을 포위해서 성벽을 넘거나 수비군이 내부에서 무너질 때까지 존버하는 인내심 대결.

삼국지류 게임, 만화, 영화, 소설 등을 보면 대부분 이런 식으로 공성전 파트가 전개된다.

잘못된 개념은 아니지만, 삼국지의 배경이 되는 고대 중국식 공성전은 양상이 좀 달랐다.

(둔황에 축성된 시황제 시기 만리장성 유적)

요즘엔 이 시대 성들이 흙으로 쌓아 만든 토성이라는 사실이 그럭저럭 잘 알려졌는데, 흙은 땅만 파면 수급되는 물건이니 중국에서 오래전부터 쓰여왔던 건축 재료였다.

생각을 잠깐 다르게 해보자.

토성이 비교적 저렴하다곤 하지만, 그래도 성을 지으려면 정말 어마어마하게 많은 양의 흙이 필요하다. 토성은 건축 난이도가 낮은 만큼 높이가 10미터를 훌쩍 넘기는 경우가 많아서 더더욱 그렇다. 그렇다면 고대인들은 그 많은 흙을 어디서 다 퍼왔을까? 퍼낸 곳은 어떻게 됐을까?

덤프트럭도 없던 시절이니 수십 수백 톤의 흙을 멀리서 퍼왔을 리는 없고, 공사현장 바로 근처에서 퍼냈을 텐데.

군사거점(성)과 연결된, 땅을 깊게 파서 병사들이 주둔하며 방어 목적으로 쓰이는 구덩이.

그렇다.

참호다.

참호라는 개념은 이미 전국시대 무렵부터 요긴하게 써먹고 있었다. 삼국지 정사나 후한서를 보면 구덩이를 뜻하는 참塹이라는 글이 수도 없이 등장한다.

이 시대의 참호는 세계대전 때처럼 병사들이 24시간 숙식하고 농성하는 벙커 용도가 아니라, "적이 바로 공격하지 못하게 막는 장애물" 내지는 "야음을 틈타 몰래 병력과 물자를 수송하는 통행로" 개념으로 쓰이긴 했지만, 참호는 고대 중국의 전투에서 빠질 수 없는 필수요소였다.

잠깐 머물다 가는 숙영지부터 그 유명한 공손찬의 역경 테마파크에 이르기까지, 다양한 용도와 형태로 존재했으며, 모든 병졸들은 짬 나는 시간을 갈아넣어서 참호를 파고, 또 파야 했다. 제대로 된 삽과 곡괭이는 없지만 일개 졸개에게 인권 또한 없으니 괜찮다.

급하게 행군하느라 싸울 준비를 갖추지 못했다는 관용어로 "아직 참호를 다 파지 못했다"라는 말을 쓸 만큼 엄청나게 파야 했다.

그렇다면 사서에서는 어떻게 참호를 묘사하는지 한번 살펴보자.

강족 무리가 흩어져 동쪽으로 달아나 다시 사호곡射虎谷에 모여, 병사를 나눠 여러 골짜기의 상하문上下門을 지켰다. 단경은 이들이 다시 산주散走하지 못하게 일거에 멸하려 하여, 이내 1천 명을 보내 서현西縣에서 나무를 엮어 너비가 20보이고 길이가 40리인 책柵을 만들어 길을 차단했다. 그리고 전안, 하육 등에게 7천 명을 이끌고 함매銜枚한 채 밤에 서산西山에 올라가 영채를 세우고 참호를 파게 했는데, 오랑캐들과 거리가 1리 정도였다.

-후한서 단경전

적은 언성(偃城-번성 북쪽)에 주둔하고 있었는데, 서황이 도착하여 궤도(詭道-속임수)로 참호를 파며 적의 배후를 끊으려 하는 것처럼 과시하자 적이 둔영을 불사르고 달아났다.

-위서 서황전

또한 꼭 방어선을 구축할 때만 참호를 파는 게 아니라, 적진 바로 앞까지 촉수질하듯 벙커러쉬를 가는 묘사들도 보인다.

조조가 참호를 파며 포위하고는 기수(沂水), 사수(泗水)를 막아 그 성(하비성)에 물을 끌어들여 석 달이 지나자 (※집해) 위아래 사람들의 마음이 흩어졌다.

-후한서 여포전

조조는 하룻밤 만에 물길이 통할 정도로 참호를 깊게 팠고 이 넓이와 깊이가 2장에 이르렀다. 장수(漳水;강이름) 의 물을 끌어들이니 5월부터 8월에 이르기까지 성안의 아사자가 절반이 넘었다.

-후한서 원담전

구덩이 참塹에는 해자라는 뜻도 있다.

깊게 판 참호를 강에 연결해서 물 채우면 그게 곧 해자니까

참호를 수비측이 버티고 있는 성까지 연결한 다음, 수틀리면 둑을 터뜨려 강물을 채워서 성 안을 물바다로 만들어주는 게 이 시대의 일반적인 수공(水攻)법이었다.

원소가 땅굴(地道)를 만들어 조조의 진영을 습격하려 했다. 조조가 번번이 안쪽에서 긴 참호를 만들어 막아내고, 또 정예병을 보내 원소군의 운반수레를 습격하여 크게 격파하고 거기에 실린 양곡을 다 불살라 버렸다.

-후한서 원소열전

구덩이를 파서 공성측이 판 땅굴을 카운터치는 건 [묵자]에도 언급되는 유서 깊은 전략전술. 제갈량의 북벌 대목에서도 공격 측과 방어 측 모두 연장을 들고 참호 작업을 했다는 사실이 확인된다.

이에 제갈량은 백 척 높이의 정란井闌을 만들어 성 안으로 활을 쏘게 하고, 흙으로 참호를 메꾸고는 곧바로 성을 기어오르게 했다. 이에 학소는 성 안에 이중으로 담장을 쌓았다.

-위서 학소전

그리고 참호를 10미터 파고, 바로 옆에 10미터짜리 성벽을 지으면 체감 높이는 20미터.

반드시 꼭 그렇게 짓지만은 않았겠지만, 어쨌든 성벽을 넘으려면 일단 지긋지긋한 참호들부터 메워야 할 필요가 있었다.

주위에 10중의 참호를 파고 참호 안쪽에 경(京,언덕)을 쌓아 (각기) 모두 높이가 5-6장이었고 그 위에 루(樓)를 세웠다. 중앙의 참호(안쪽)에 있는 경(京)은 특별히 높이가 10장으로 (공손찬) 자신이 그곳에 거주하며 곡식 3백만 곡(斛)을 쌓아두었다.

병법에 이르길 ‘백 개의 루(樓)는 공격하지 않는다.’ 하였다.

-위서 공손찬전

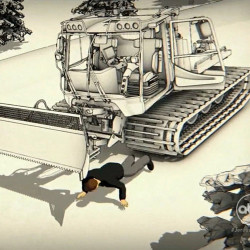

이 바닥 최고 권위자인 공손찬의 역경 테마파크.

루(褸)는 요새화된 소규모 군사거점인데, 토산을 먼저 쌓고 그 위에 감시탑을 세우는 게 국룰이었으므로 그냥 '토루'라고도 부른다.

즉, 공손찬은 진짜 히키코모리처럼 성에 틀어박혀서 세월아 네월아 놀고만 있었던 게 아니라, 본성 밖으로도 군사를 보내 소규모 거점들을 만들고, 참호를 파서 본성과 외부 거점들을 유기적으로 연결하고, 외부로 돌출된 수비군이 포위망 형성을 방해하고 때때로 공격군의 후방을 역습하기도 하는, 그 시대 공성전의 정석을 훌륭하게 보여준 셈이다.

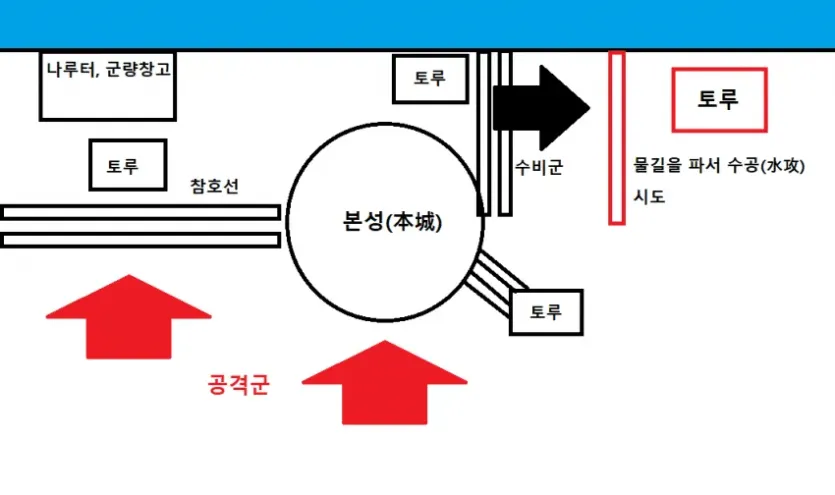

대충 묘사하면 이런 느낌이었을까?

그림은 간단하게 그렸지만, 저 토루와 참호선들을 무한디펜스 하는 것마냥 겹겹이 깔아놓는다고 생각해보면 공격자 입장에서는 실로 좆같음이 느껴진다.

손자가, 공성전 하다가 나라 망하게 한다는 구절을 썼던 게 다른 이유가 아니다.

포병도 독가스도 탱크도 비행기도 없던 시대의 참호전은 수비자에게 너무나도 유리했고, 기세 좋게 출병해도 땅따먹기나 좀 하다가 공세종말점(强弩之末)이 와서 빈손으로 돌아가는 경우들이 부지기수였다.

물론 세상에 무적의 전술은 없는 법이니, 참호를 도배해도 뚫는 놈들은 잘만 뚫고 다녔다.

[ 읽기 : 0 / 쓰기 : 0 / 댓글 : 10 / 공유 : 50 ]

관련자료

-

이전

-

다음

댓글 0

등록된 댓글이 없습니다.